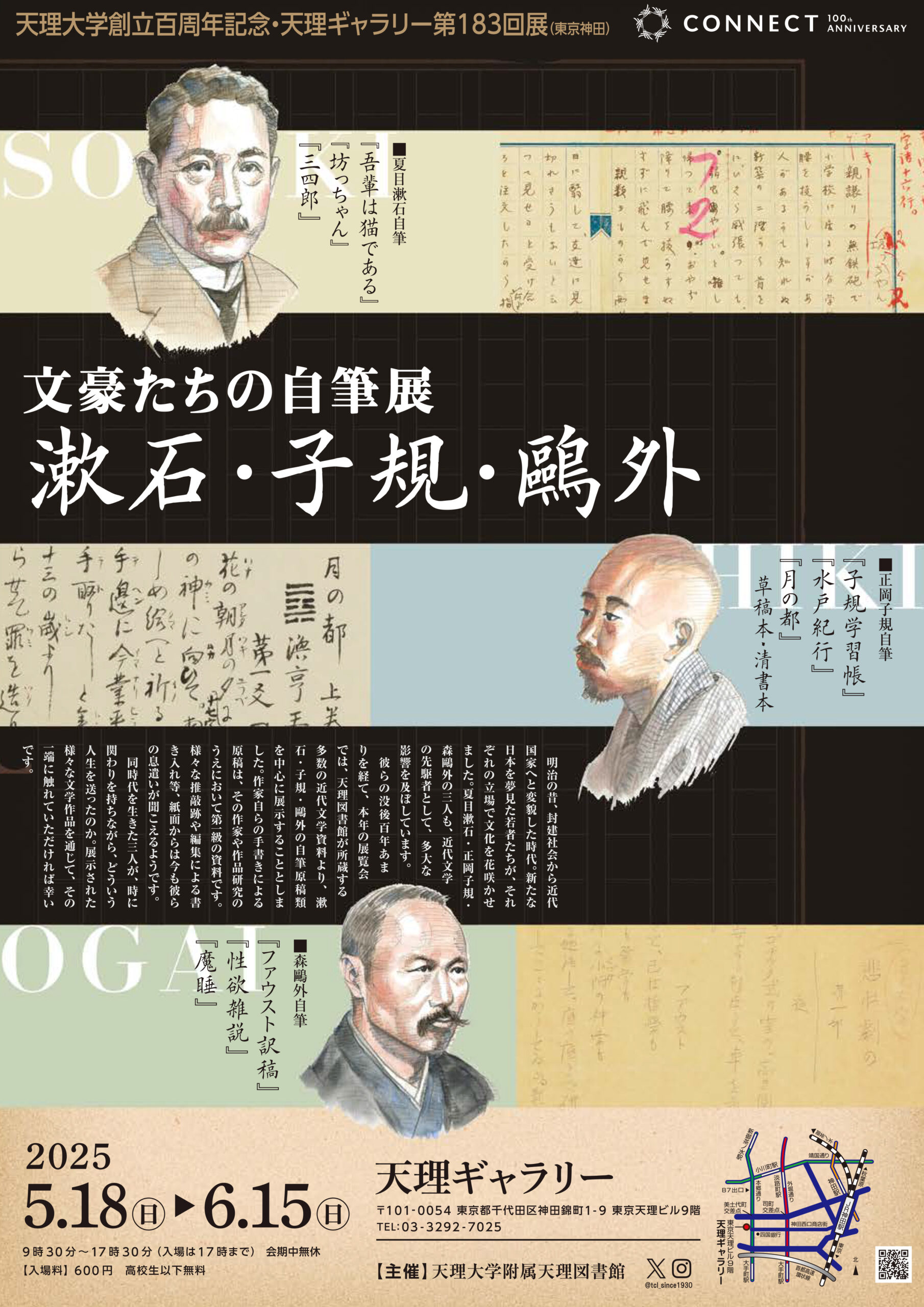

天理大学創立百周年記念 漱石・子規・鷗外―文豪たちの自筆展―

第183回展

- 会期:2025年5月18日〜6月15日

- 時間:午前9時30分~午後5時30分

- 会場:天理ギャラリー(東京天理ビル9F)

- 担当:図書館

サブメニュー

展覧会情報

会期 :2025年5月18日(日)~6月15日(日) ※会期中無休

時間 :9:30〜17:30(入場は17:00まで)

入場料 :600円(高校生以下無料)

会場 :天理ギャラリー

(〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-9 東京天理ビル9階)

ご挨拶

近代国家へと突き進む明治の時代。新たな日本を夢見た若者たちが、それぞれの立場で文化を花咲かせました。夏目漱石・正岡子規・森鷗外の三人も、近代文学の先駆者として、多大な影響を及ぼしています。

彼らの没後百年あまりを経て、本年の展覧会では、天理図書館が所蔵する多数の近代文学資料より、漱石・子規・鷗外の自筆原稿類を中心に展示することとしました。作家自らの手書きによる原稿は、その作家や作品研究のうえにおいて第一級の資料です。様々な推敲跡や編集による書き入れなど、紙面からは今も彼らの息遣いが聞こえるようです。

同時代を生きた三人が、ときに関わりを持ちながら、どういう人生を送ったのか。展示された様々な文学作品を通じて、その一端に触れていただければ幸いです。

見どころ

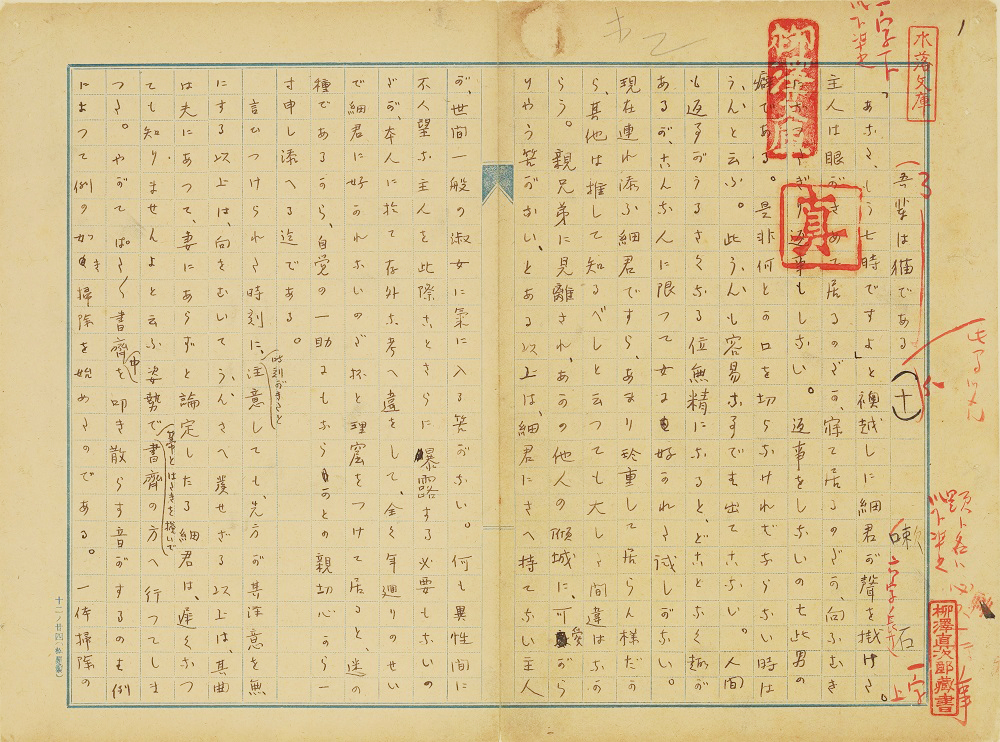

夏目漱石自筆原稿 (新収資料)

夏目漱石が明治38年(1905)から雑誌『ホトトギス』に連載した『吾輩は猫である』の第十章自筆原稿。全62枚の原稿が欠けることなく折本に貼り付けられている。校正・割り付け時の書き入れや、漱石の書き直し前の文言が確認できる。

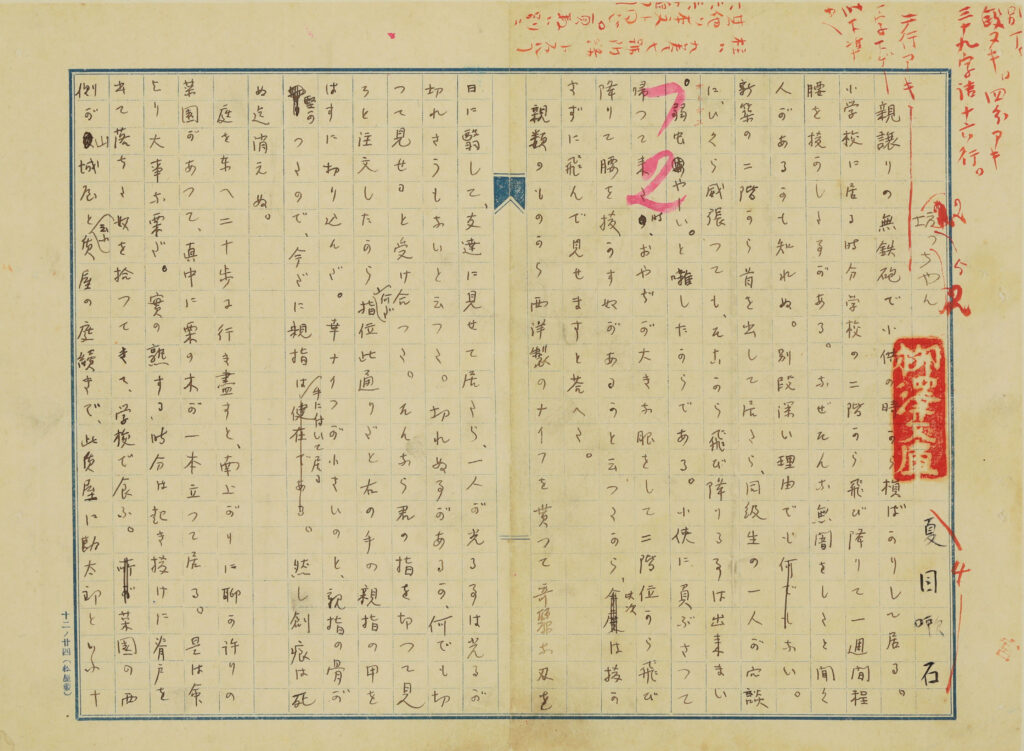

『吾輩は猫である』第十章とともに明治39年(1906)4月『ホトトギス』に掲載された『坊っちゃん』の自筆原稿。「夏目嗽石」の名は別筆で書き加えられたもの。掲載時には「夏目漱石」に改められた。

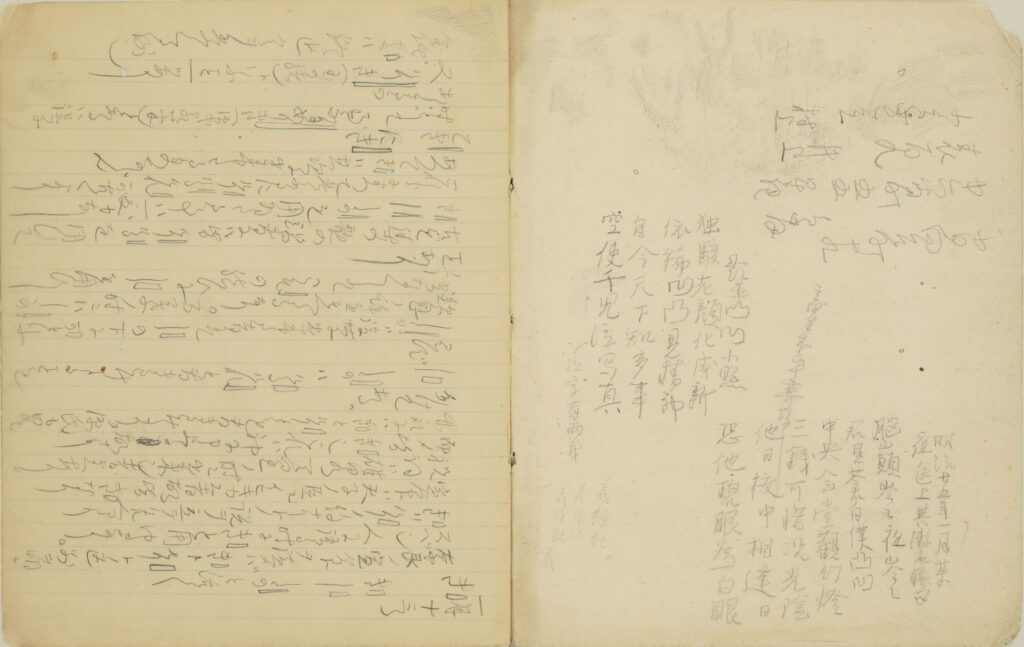

正岡子規自筆資料

当館には、正岡子規が在学中に書き記していた学習帳27冊が所蔵されている。掲出は明治25年(1892)帝国大学文科大学の国文法と英文学に用いられたノート。表紙裏の落書きに漱石との連句や漱石を詠んだ漢詩が残されている。

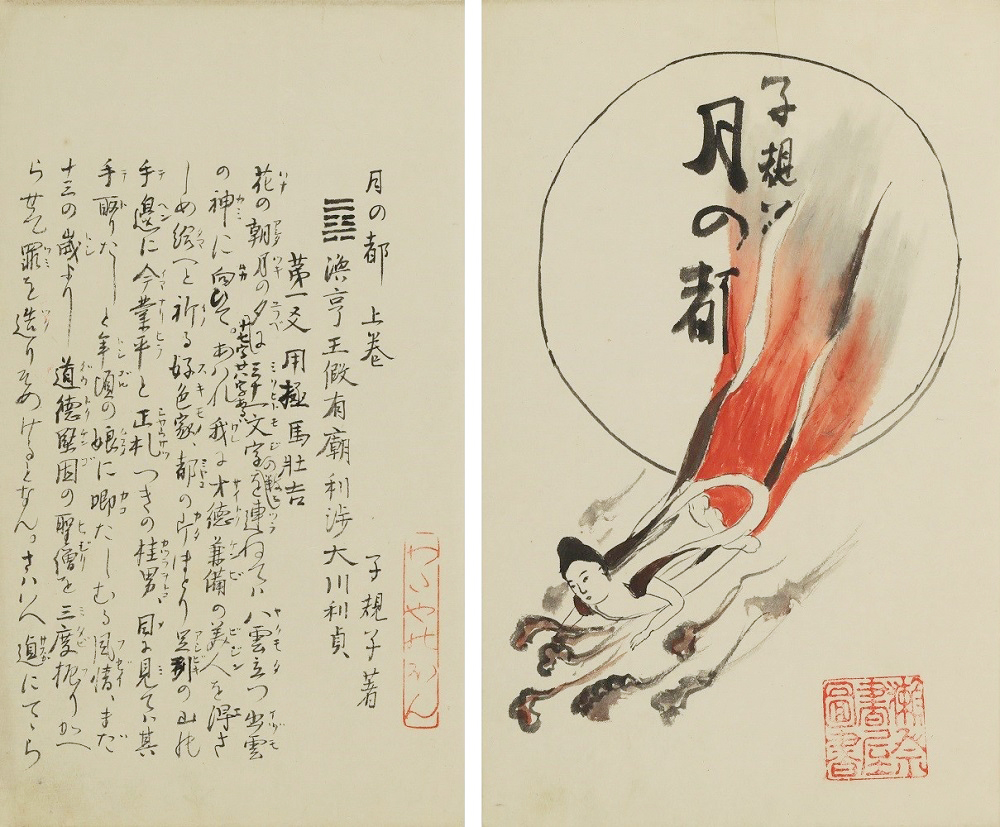

正岡子規は明治24年(1891)末から翌年にかけて小説『月の都』を執筆した。掲出は草稿本の内扉(右)と清書本の巻頭(左)。子規はのちにこの作品を修訂し、明治27年(1894)に新聞『小日本』で連載した。

森鷗外自筆資料

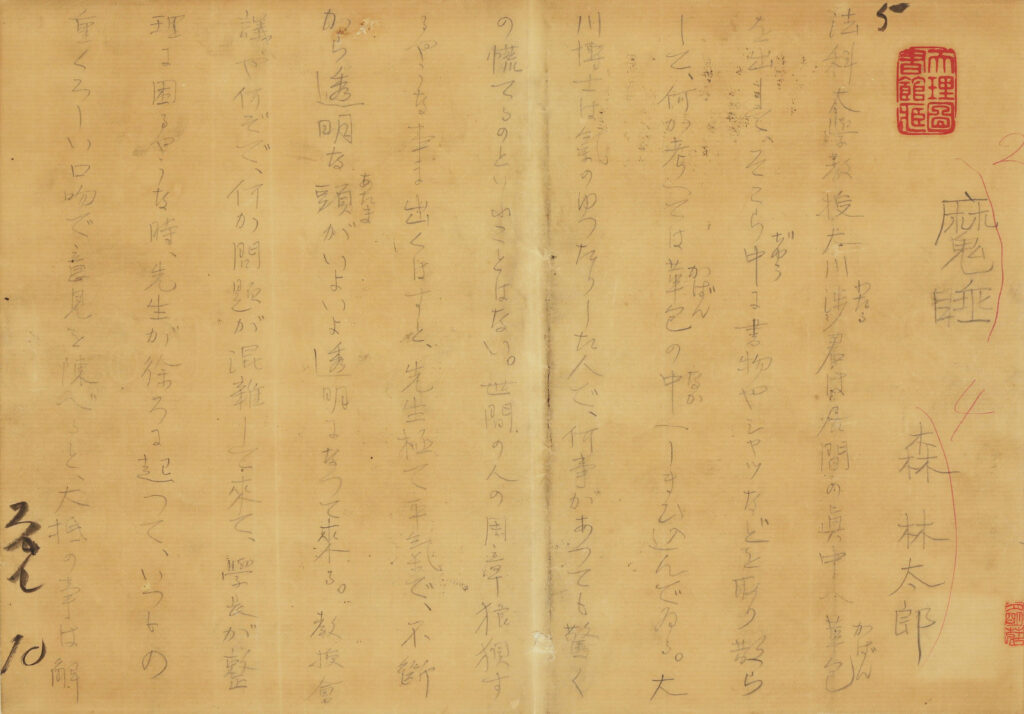

森鷗外が明治42年(1909)6月、雑誌『スバル』に掲載した小説『魔睡』の自筆原稿。本文は全編にわたって鉛筆で書かれている。

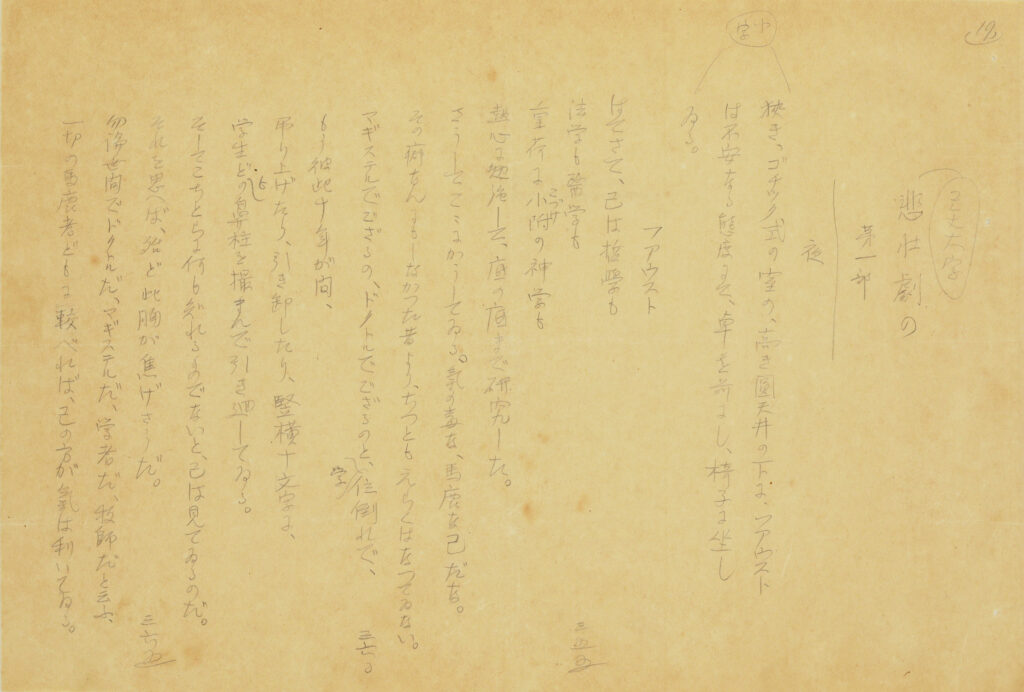

森鷗外は文部省内に設立された文芸委員会から、明治44年(1911) ゲーテの戯曲『ファウスト』の翻訳を委嘱された。掲出は鷗外自筆の初稿。

出品目録

1 学習帳 正岡子規自筆

※2 墨田の由縁 正岡子規自筆

3 水戸紀行 正岡子規自筆

※4 水戸紀行裏 四日大尽 正岡子規自筆

5 しやくられの記 正岡子規自筆

6 月の都 草稿本・清書本 正岡子規自筆

6付 子規書簡碧梧桐・虚子宛 明治25年3月1日付 正岡子規自筆

※7 波手志羅須記準備稿 正岡子規自筆

8 寒山落木 巻三 草稿本 正岡子規自筆

9 俳書年表 正岡子規自筆

10 子規庵句稿 各自筆

10付 子規庵句稿別集 各自筆

11 曼珠沙華 草稿本 正岡子規自筆

12 「湯たんぽに」画賛 正岡子規画 内藤鳴雪・坂本四方太賛

13 漱石書簡子規宛 明治22年6月5日付 夏目漱石自筆

14 漱石書簡子規宛 明治24年11月7日付 夏目漱石自筆

15 吾輩は猫である 第十章 夏目漱石自筆

16 坊っちゃん 夏目漱石自筆

17 三四郎 夏目漱石自筆

18 永日小品 火事 夏目漱石自筆

19 東洋美術図譜 夏目漱石自筆

20 文芸とヒロイック 夏目漱石自筆

21 太平洋画会 夏目漱石自筆

22 私の個人主義 夏目漱石自筆

23 硝子戸の中 夏目漱石自筆

24 道草反古 夏目漱石自筆

25 雲中語 森鷗外等自筆

26 西洋定芝居の始 森鷗外自筆

27 芸文巻第一評語集 森鷗外自筆

28 性欲雑説 森鷗外自筆

※29 能久親王事蹟藁 森鷗外自筆

30 魔睡 森鷗外自筆

31 ファウスト 訳稿 森鷗外自筆

32 謎 訳稿 森鷗外自筆

33 渋江抽斎 森鷗外自筆増訂

※34 伊沢蘭軒 森鷗外自筆増訂

※35 小島宝素 森鷗外自筆増訂

36 帝謚考 下 森鷗外自筆

※印の資料は天理図書館開館95周年記念展(令和7年10月 於天理参考館)のみ展示